東北地理所在不同土地管理措施調控黑土區坡面徑流和泥沙以及評估WEPP模型適用性取得進展

土壤侵蝕作為土地退化的核心驅動因素,對全球農業可持續發展構成嚴峻挑戰,尤其在中國東北黑土區等生態脆弱的重要糧食生產基地表現尤為突出。然而,針對不同土地管理措施的徑流和產沙的長期監測研究很少,更缺乏用于減緩土地退化的模型校準和驗證研究。因此,深入研究不同土地管理措施對東北黑土區坡面徑流和泥沙的調控作用以及評估WEPP模型適用性具有重要的實踐意義,這對區域的水土保持措施優化和土壤侵蝕預測具有重要作用。

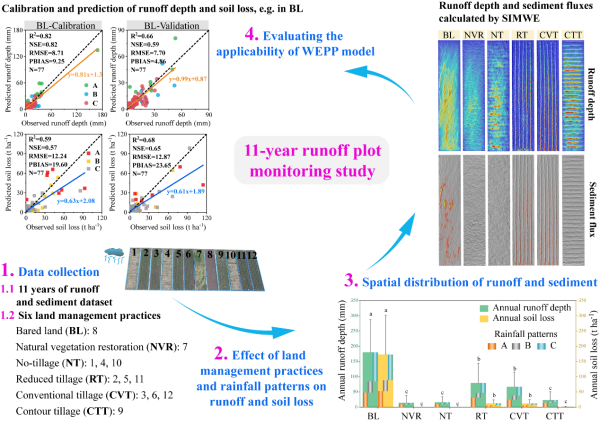

近日,東北地理所黑土退化與修復學科組郭明明研究團隊在不同土地管理措施調控東北黑土區坡面徑流和泥沙以及評估WEPP模型適用性取得進展。該項成果基于海倫水土保持監測研究站(2013-2023年)的長期定位觀測數據,系統分析了自然降雨條件下六種典型土地管理措施(裸地、自然植被恢復、免耕、傳統耕作、少耕和等高耕作)的水土流失特征,并采用Water Erosion Prediction Project(WEPP)模型對各措施坡面在降雨事件尺度上的徑流泥沙進行模擬驗證。結果表明(圖1),與開墾后的裸地相比,其他5種土地管理措施分別降低徑流和土壤流失量55.8%~92.2%和92.5~99.9%,裸地對短時高頻強降雨的敏感性較強,而短時低頻中周期降雨則對其他管理措施水土流失貢獻最大,從水土保持角度建議實施免耕或等高耕作以減輕土壤侵蝕。植被和壟溝系統顯著改變了徑流和泥沙的空間通量,高侵蝕性降雨是誘發土壤流失的主要類型,這對優化暴雨條件下的壟溝或其他坡面水保工程設計具有重要指導意義。敏感性分析表明,不同管理措施下土壤侵蝕的主導過程存在差異:裸地、少耕和傳統耕作以細溝侵蝕為主,而自然植被恢復、免耕和等高耕作則以細溝間侵蝕為主導過程。采用高分辨率降雨斷點數據可有效降低了WEPP模型的氣候輸入誤差,校準后的WEPP模型對各管理措施下的水土流失模擬效果較好,其中對土壤流失量的預測精度優于徑流量預測,但等高耕作情景的模擬效果相對較差,需要進一步優化模型參數化方案。研究不僅為黑土區水土保持措施優化提供了科學依據,也為發展區域土壤侵蝕預測模型奠定了重要基礎。

研究成果近期發表在中國科學院一區Top期刊《Soil & Tillage Research》上。黑土退化與修復學科組特別研究助理陳卓鑫為論文第一作者,郭明明副研究員為通訊作者。研究得到東北地理所青年科學家小組項目(2023QNXZ03)和中國科學院戰略性先導科技專項(XDA28080503)聯合資助。

論文信息:Zhuoxin Chen,Mingming Guo*,Yuan Chen,Qingsong Shen,Qiang Chen,Xin Liu,Lixin Wang,Xingyi Zhang. Utilizing an 11-year runoff plot dataset to evaluate the regulation of six land management practices on runoff and sediment on Mollisols slopes and the applicability of the WEPP model. Soil and Tillage Research,2005, 252,106601.

論文鏈接:http://doi.org/10.1016/j.still.2025.106601

圖1 不同土地管理措施調控東北黑土區坡面徑流和泥沙以及評估WEPP模型適用性

附件下載:

吉公網安備22017302000214號

吉公網安備22017302000214號